浜鬼小の様子

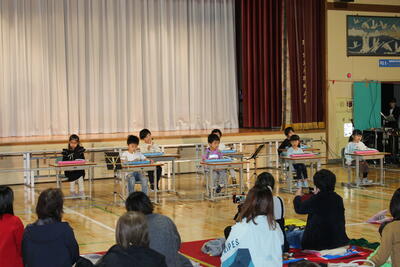

4月25日(金) 1年生を迎える会

4月25日(金) 1年生を迎える会

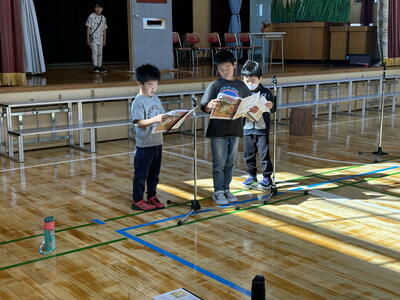

新学期が始まって今日でちょうど3週間。今日は「1年生を迎える会」でした。

1年生は5・6年生と手をつないで入場です。

各学年から出し物を発表しました。

3・4年学級は、「浜鬼小クイズ」。2年学級からはペンダントの贈り物をもらいました。

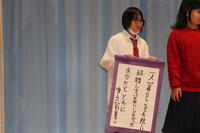

5・6年学級は、1年間の学校行事を説明しました。

最後に、F(ファミリー)班の発表がありました。これから一緒に縦割り清掃や給食で協力していく班です。

新学期が始まって間もなくから、今日に向けて準備してくれた児童会や各学級の子ども達に感謝です。1年生から6年生まで、みんなが仲良く、そしてお互いを助け合いながら、「楽しい浜鬼小」をつくっていってほしいと願っています。

本日、お忙しい中、ご来校くださった保護者の皆様。ありがとうございました。

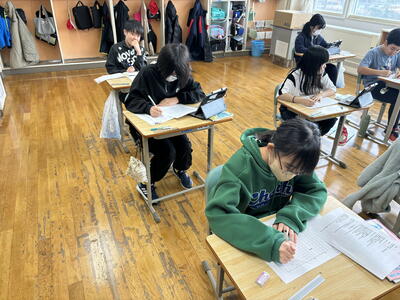

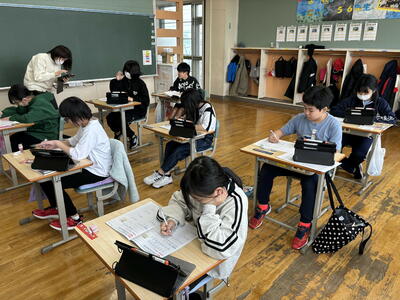

4月24日(木)

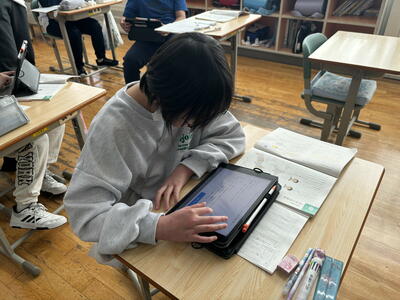

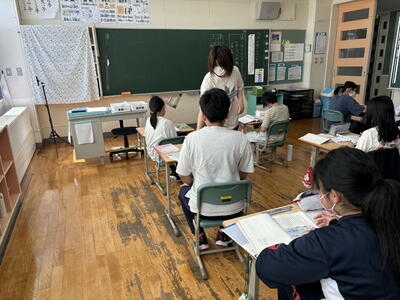

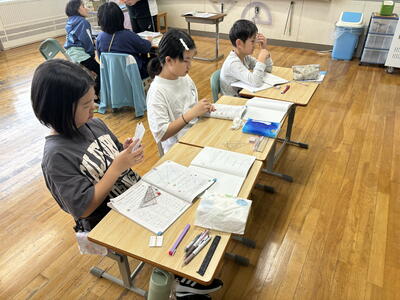

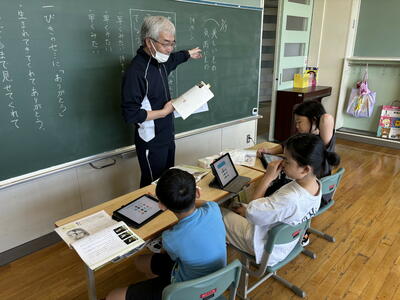

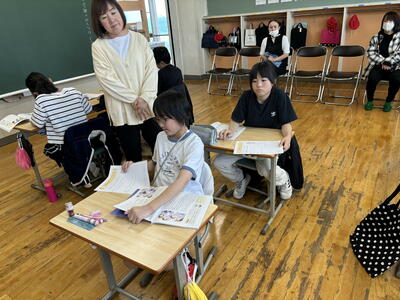

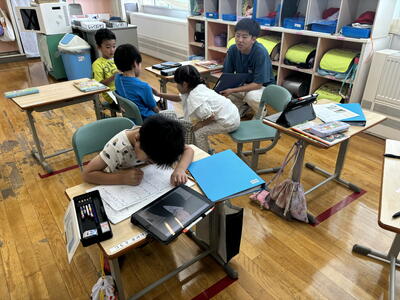

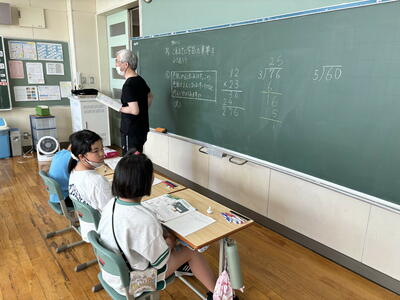

本校では、子ども達の登校後に「朝読書」「朝学習」の時間を設けています。朝の会前の時間に読書をしたり、復習を中心とした基礎学習を行っています。朝から文字を読んだり、計算問題に取り組んだり、タブレットで図形やドリル問題に取り組んだりして脳を刺激することは、集中力とエネルギーレベルを高めるそうです。睡眠をとったあとの朝の脳は前日の記憶が最適化されるため、新しい記憶・知識を収納したり、創造性を発揮することに適した状態になります。この脳の仕組みが朝の時間がゴールデンタイムだと言われる理由です。この朝の時間帯には、脳の活性化と身体のエネルギーを高める脳トレが適しているために、子ども達ばかりでなく私たち大人にも大きな効果があるそうです。各学級では、担任がいろいろな工夫や趣向をこらして朝の時間を効果的に使っています。

さて、朝の時間から元気に活動するためには、「朝ごはん」を食べることが大切です。

朝ごはんはその1日の脳の働きを左右します。朝起きた時点では脳を動かすエネルギー源となる糖質が空っぽに近い状態です。朝ごはんをきちんと食べて、しっかりと栄養を摂ることがその日1日の学びや運動に対しての吸収量にも大きく影響してきます。噛む刺激によって脳を目覚めさせ、脳や身体機能をウォーミングアップさせる効果もあるようです。子ども達の心身の成長のためにも、十分な睡眠と朝ごはんをしっかり食べることは習慣づけておきたいものですね。

4月23日(水) 子ども読書の日

4月23日(水) 子ども読書の日

今日、4月23日は、「子どもの読書の日」となっています。

子ども達の読書活動についての関心と理解を深め、子ども達が積極的に読書活動を行う意欲を高めることを目的として2001年に文部科学省により制定されました。4月23日~5月12日までの20日間は「こども読書週間」であり、4月23日は国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が定めた「世界図書・著作権デー(世界本の日)」にもなっています。

読書(本や新聞も含め)の効果は非常に高いものです。文字を読み、その意味を知ることは語彙力を高め、表現力を伸ばすことにつながります。本校にも図書室はありますので、子ども達が少しずつでも、本(活字)を読む機会を増やしていきたいと思います。

村内には、農村改善センターに図書室が設けられていますが、子どもだけではなかなか足を運ぶことはできないかもしれません。そのため、猿払村では各小学校に『なかよし号』として月1回、巡回図書の車が来ます。子ども達は、その車の中の図書を自由に借りることができます。次回の『なかよし号』は、5月14日(水)、6月10日(火)に来ます。朝読書の時間に読む本や、自宅に帰った後に読む本、図書室にないような本を探してみるのもよいと思います。

4月22日(火) こいのぼり

4月22日(火) こいのぼり

掲揚塔にこいのぼりが泳いでいます。

浜鬼志別小の春の風物詩となっています。

こいのぼりを飾るのは、中国の故事「登竜門」が由来とされています。「登竜門」は、山奥にある流れの速い滝(竜門)を立派に登り切った鯉(こい)が、龍(りゅう)になって天に上る話です。そのため鯉(こい)は逆境や苦難を乗り越えて立身出世する縁起物として扱われています。

また鯉(こい)が川や沼、池でも生きることができる強い生命力を持っていることも理由のひとつです。こいのぼりには「立身出世」と「健康的で強く育つように」との2つの願いが込められています。

風に向かって力強く泳ぐこいのぼりのように、本校、そして猿払村の子ども達が将来にわたって健康に、心身ともに強く育つように願っています。

4月21日(月)春の集団下校訓練

4月21日(月)春の集団下校訓練

今日は、全校での「春の集団下校訓練」です。

体育館に集まり、下校訓練の目的と注意事項を確認しました。

また、各下校班ごとに目標を決めました。

少し風があり、肌寒い中でしたが、子どもたちは元気に出発です。

上級生が先頭や最後尾になって、下級生を引っ張っていきます。

「集団下校」は、悪天候の場合や、臨時的に早い時間での下校になった場合、または通学路の安全性を担保するため、危険性があり集団での下校が望ましい場合などで行うことがあります。今回の訓練では、教職員も同行して通学路の危険箇所の有無を確認したり、標識や道路の破損等についても確認しています。

保護者の皆様や地域の皆様で、子どもたちが通学する道路上で危険な箇所等を見かけた場合は、村役場または小学校までお知らせください。

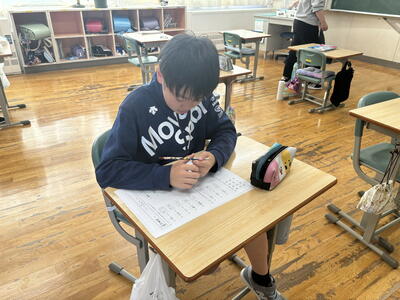

4月21日(月) 1年生5時間日課開始

4月21日(月) 1年生5時間日課開始

新学期が始まって2週が過ぎ、3週目を迎えました。

日々、元気な子どもたちの声が校舎内に響いています。

さて、今日(21日)から1年生は「5時間」授業が始まりました。

給食後に掃除をして、もう1時間授業があります。

学校生活のこと、学ぶことはたくさんあります。1日1日、浜鬼志別小の一員へと育っています。

勉強も遊びも毎日頑張っている1年生です。

4月18日(金) 交通安全青空教室

4月18日(金) 交通安全青空教室

昨日までとは違い、今日は快晴です。風はやや冷たいですが、気持ち良く感じます。

海の向こうには、校歌にも歌われたサハリン(樺太)がかすかに見えます。

今日は、全校で「交通安全青空教室」を実施しました。

今日に向けて、子どもたちの自転車の整備・点検をしていただいたり、学校まで自転車を運搬していただいた保護者の皆様に感謝申し上げます。

最初は体育館で、知来別駐在所の警察官の方と、役場住民課の方からのお話を聞きました。

その後はヘルメットを着けて出発です。

低学年の子達には、たのもしい6年生達が伴走・補助してくれます。

警察の方や指導員の方、先生方が見守る中、浜鬼志別小の周囲をぐるっと1周しました。

浜鬼志別小学校は、車通りの多い国道に面してるので、十分に注意が必要です。

体育館に戻った後、今日の学習の振り返りシートを記入しました。

雪がみるみる解けてきた浜鬼志別地区。

子どもたちはこれから自転車に乗る機会も増えてくるでしょう。

今日だけではなく、交通安全への意識は常に大事です。

自分の命に関わることですから、子どもたちには常に意識してほしいですね。

ご家庭でも、交通安全や自転車の乗り方についてお子さんとお話をしてみてください。

[お知らせ]

21日(月)は、春の「集団下校訓練」を実施します。

1年生も含めた全校児童で行います。この日は、緊急の場合を除いて、学校へのお迎えはお控えください。14時35分頃に下校班ごとに出発(下校)します。

4月16日(水)

今日は雨。今週は雨模様の日が続きます。

今日の下足置きの様子です。

履きもの(靴)をそろえるという文化は、もしかすると日本独自のものかもしれません。いつからこの文化が根付いたのかは分かりませんが、昔の仏教の修行の中には、「履きものをそろえる」というものがあったそうです。履きものをそろえることは、「自分自身をみつめる」「気持ちを整え、リセットさせる」ということにつながると考えていたのでしょう。つまり、「履きもの(靴)が散らかっていると心(気持ち)が乱れている。そろっていれば心(気持ち)が落ち着いている。」ということです。

下足置きに靴を入れるとき、靴をそろえるにはひと手間がいります。このひと手間をかけるときが、「心が整う」ときであり、学校生活へと向かう気持ちに切り替えさせるときなのかもしれません。きれいにそろった下足置きは、見ていても気持ちがよいものです。

4月14日(月)全校朝会

4月14日(月)全校朝会

新学期開始から1週間となりました。

今日は、今年度初めての「全校朝会」でした。

各学級の『学級目標』を発表しました。

1年生「やさしく なかよく べんきょうをがんばる 1ねんせい!」

2年生「みんなで やさしく はげましあって ささえあい

さいごまでやりきる 2年生」

3・4年生「なかよく あきらめないで ルールをまもる 3・4年生」

5・6年生「協力し合って 楽しくて 仲がよくて みんなにたよられる 5・6年生」

どの学級も、目標達成に向けてスタートしました。

目標が達成されて、よりよい学級、そしてよりよい浜鬼志別小になるよう願っています。

4月11日(金)

4月11日(金)

新学期5日目。週の終わりの金曜日となりました。

1年生は次第に学校に慣れていっている様子です。

朝の校門前です。

交通安全の見守りに多くの方のご協力をいただき、感謝申し上げます。

国道に面した本校。常日頃から交通安全や交通マナーについての指導を進めています。

18日(金)には、「青空教室」を予定しています。

交通ルールや安全を意識した歩行だけでなく、自転車の適切な通行についても学びます。

今日は10℃をはるかに上回る気温。

ここ数日の好天で、雪の下だったグラウンドの土が顔を出しました。

雪がすべて解けて、地面が固さを取り戻し、子どもたちがグラウンドを

駆け回るまではもう少し日数がかかりそうですね。

中休みの様子(4月9日)

中休みの様子(4月9日)

新学期3日目。

朝の玄関では、みんなが元気な挨拶を行うことができました。

下の写真は中休みの体育館の様子です。子どもたちが元気に走り回り、歓声が校舎に響きました。

上級生は、下級生をよく見ていて、声をかけたりお世話をしたりしていました。

登校の際も手をつないで登校したりする、頼もしい上級生達です。

4月7日入学式

4月7日(月)、浜鬼志別小の2025(令和7)年度が始まりました。

5名の新1年生が入学して、全校児童28名でスタートします。

始業式・入学式での子どもたちの力強い校歌斉唱が、浜鬼っ子の気持ちのよさを感じさせました。

子どもたちの良い点を見つけ、褒め、伸ばしていきたいと思います。

保護者の皆様、地域の皆様。今年度も浜鬼志別小の教育活動にご理解とご協力をお願いいたします。

令和6年度修了式

24日に令和6年度修了式を行いました。

1年生から順に修了証書を授与します。各学年の担任が修了者の氏名を読み上げると,「はい!」と,いつもより張りのある返事が返ってきました。立ち上がった姿勢もとても立派です。普段は何人か元気のない返事を返す子がいるのですが,全ての子が普段より大きな声で返事をしました。張りのある返事と立派な姿勢から,「立派な姿で修了式に臨もう」という気持ちが強く伝わりました。代表が壇上で礼をする時に,段に上がらなかった子たちもしっかり礼をしていました。

続いて,各学級の代表の子が,「今年度できるようになったこと」や「次年度に頑張りたいこと」などを発表しました。緊張のためか,途中から声が小さくなってしまう子もいましたが,どの子も普段よりずっと立派な態度で発表していました。

*1年生は2名発表しました!

張りのある返事や立派な態度もとても嬉しく感じたのですが,何より「立派な態度を見せよう」という気持ちで修了式に臨んだことが嬉しかったです。立派な姿を見せてくれてありがとう。浜鬼っ子がこの気持ちを忘れず,これからも大きく,健やかに成長していくことを心より願っています。頑張れ!浜鬼っ子!

第114回卒業証書授与式

中学校の新制服に身を包み,3名の卒業生が巣立ちました。

3人とも素晴らしい立ち振る舞いでした。制服姿でぐんと大人びた雰囲気になった3人を見て,「立派に育ったな」と実感するのと同時に,「今後ますます立派になっていくのだな…」としみじみ思いました。

在校生,卒業生の気持ちのこもった呼びかけや歌声が体育館に響きました。

絢愛さん,優良さん,樹紀さん,ありがとう。

君たちの進む先に幸多からんことを。

給食風景

感染症拡大防止に留意しつつですが,今年度は縦割り班グループの給食を行ってきました。

開始当初はどうして良いかわからず,ほとんどの子が硬い表情で,静かに食べていましたが,今では笑顔がよく見られるようになりました。高学年の子が低学年の子の面倒を見る姿もよく目にします。和やかな雰囲気での食事風景は素敵です。消化にも良さそうですね。

学習参観(5・6年)

21日(金)に5・6年生の学習参観を行いました。

5年生は国語「みすゞさがしの旅」を学習しました。教科書に掲載されている金子みすゞの作品から,自分が気に入った作品を選び,気に入った理由を考え,ノートに書きました。その後,気に入った作品をみんなの前で朗読しました。

6年生は国語「日本語の文字」で,平仮名や片仮名の成り立ちについて学びました。そば屋やうなぎ屋の看板の画像を見て,教科書の表を頼りに,何が書かれているのかを考えました。難しいところもありましたが,何とか書かれている内容を当てることができました。

最後は発表活動を行いました。

5年生は,作成したメモをもとに,3学期前半に頑張ったこととその成果,次年度への抱負を発表しました。お家の人の前ということもあってか,恥ずかしがったり,緊張したりして,声が小さくなったり,早口になったりすることもありましたが,一生懸命自分の考えを発表することができました。

6年生は,卒業文集に掲載する作文を朗読しました。6年間の思い出と振り返り,将来の夢などが書かれていました。さすが6年生というところでしょうか。最後まで落ち着いて,しっかりと読み切ることができました。

発表を聞いていると,普段耳にすることのない一人一人の考えに触れることができ,「そういう風に思っていたのか」と感慨深い部分が多々ありました。

学習参観(1・2年)

今日は1・2年生の学習参観でした。

1年生と2年生は別学級なので,同時進行で授業が行われました。

【1年生 生活】

「せいちょうできたことをみつけよう」が課題の授業でした。

「自分の気付き」「友達からの言葉」「お家の人からの言葉」をそれぞれワークシートに書きこんで,自分の成長を自分で認め,発表しました。

自分の次は,友達からの聞き取り

続いて,お家の人からの聞き取り

聞いたことを一生懸命書きこみます 話を聞きながら書きたいので,床で書く子も

最後は友達やお家の人の前で全員が自分の成長を発表(全員を撮りきれずすみません)

子どもたち一人一人が自分の成長に気付き,発表することができました。とても良い時間になったと思います。

【2年生 生活】

「あしたへつなぐ 自分たんけん」ということで,生まれた頃から今までの自分の成長を文にまとめ,写真を使いながら発表しました。「自分の名前の由来や決定の経緯」「1年生の頃の自分」「2年生になってからの頑張り」「3年生で頑張りたいこと」などを発表した後,最後にお家の人への手紙を読み上げました。

残念ながら一人欠席で発表したのは4名でした

おうちの人への手紙を読み上げて渡しました(全員を撮りきれなくてすみません)

自分の名前の由来を聞いた時,自分が愛されていることを改めて実感したのではないかと思います。私は彼らの家族ではありませんが,彼らが1年生の頃の自分を振り返れば,一人一人の大きな成長を改めて実感し,2年生の頑張りを聞けばさらに感動し,3年生で頑張りたいことを聞けば頼もしさを感じ,嬉しくなりました。

お家の人への手紙は,感謝の気持ちがいっぱいこもった素敵なメッセージになりました。

学習参観(3・4年生)

今日から3日間,学習参観が続きます。トップバッターは3・4年生です。

5時間目が終わると,3・4年生が玄関でそわそわしています。

案内表示はあるのですが,「迷ったら困るから案内する」とやる気満々の様子。

しばらく待っていましたが,授業開始時刻になり,案内を諦めて音楽室に向かいました。

お家の方々と一緒に音楽室に向かうと,図工室からリコーダーの音色が聞こえてきます。

参観授業でリコーダーの発表があるようで練習をしていました。口ぶりや態度からはあまり感じられませんでしたが,真剣に演奏する姿からは,緊張を感じました。「良い発表にしたい」と思うことは大切なことです。

演奏が終わると,お家の方々から拍手が起こりました。3年生,4年生ともに,危ういところもありましたが,最後まで演奏しきることができました。よかったですね。

授業では,リコーダー演奏だけではなく,器楽演奏,合唱も披露しました。

合奏は「パフ」。5人でもしっかり「合奏」になっていました。

合唱は,卒業式で歌う「校歌」と「旅立ちの日に」を披露

照れ・緊張隠しに色々なことを言いつつも,一生懸命に演奏・合唱する姿はとても素敵でした。

「けんけんぱ」 ~1・2年生体育の一コマ~

子どもの頃,地面に木の枝なんかで丸印を書いて遊んだ「けんけんぱ」。丸の位置や大きさなんかで難易度を調整すると,結構楽しかったことを思い出します。今は放課後や休み時間に「けんけんぱ」で遊ぶ子を見かけなくなりました。今では体育の時間に,運動の一つとして位置づけられています。

最近は,スキップや「けんけんぱ」がうまくできない子が増えていると聞いていましたが,浜鬼志別小の子どもたちはなかなか上手でほっとしました。「けんけんぱ」をすると,体幹が鍛えられるそうです。ジャンプすることで足のバネが鍛えられますし,片足で着地する「けん」の時にはバランス感覚も鍛えられるでしょう。ラダートレーニングと似たところがある気がします。昔の子は遊ぶことで身体を鍛えていたんですね。

余談ですが,どうして「けん」「ぱ」なのだろうという疑問をもち,ネットで調べてみましたが,これだと思う答えはありませんでした。「ぱ」は何となく,足を開くからなのだろうと思いましたが,「けん」はどうでしょう。片足ではねることを「けんけん」と言います。山口の方言「けんけん」(思うように動けず,悩み苦しむ様子)からという説が出ていました。なんだかそれっぽいですね。

一日入学 ~現1年生の成長と新1年生の笑顔~

2月5日に新入学予定児童を対象に一日入学を行いました。

残念ながら1名欠席でしたが,4名の新入学予定のお子さんがお家の方と一緒に来校しました。

保護者説明会の会場でお家の人と一緒に待機している新1年生を,4月からお兄さん,お姉さんになる現1年生が迎えに来ました。「おいで~楽しいよ」「とっても楽しいから一緒に行こう」などと声をかけていました。すぐに呼びかけに応じる子もいましたが,お家の人と離れたくないという思いが強い子もいて,その子はなかなか応じてくれません。「どうするのかな」と思って見守っていると,現1年生は一貫して「本当に楽しいよ」「一緒に行こう」などと優しく声をかけ続けていました。しばらくの間,その子は渋っていましたが,最終的には呼びかけに応じ,明るく現1年生と一緒に出かけていきました。

素晴らしいなと思いました。後に担任にどんな指導をしたのか聞いてみましたが,「その場面は子どもたちに任せていた」そうです。子どもにとって,待つことはとても難しいことです。何の指導もなくそれが当たり前にできる現1年生。「してもらう側」から「してあげる側」になり,大きく成長したのだと感じました。

現1年生と新1年生は,保護者説明会が行われている間,「学校探検」をしたり,体育館で遊んだりして交流しました。移動時には廊下から,現1年生が「廊下は走らないよ~」と新1年生に呼びかける声が聞こえてきます。この1年間,上級生から言われていた言葉です。やはり「教えてもらう側」から,「教えてあげる側」に立派に成長しているようです。新1年生は,現1年生にリードされながら,楽しく過ごすことができたでしょうか。

様子はご覧の通り。とても楽しく過ごすことができたようです。

現1年生の大きな成長と,新1年生が楽しく過ごす様子を見ることができました。

4月が楽しみです。

1年生生活科「ふゆとともだち」

1年生が生活の学習で冬を満喫しています。

スコップで雪を掘ったり,雪だるまを作ったり,雪玉に色をつけて文字を作ったり…先週からとても楽しそうに活動しています。まさに「ふゆとともだち」ですね。今日は穴を掘って,その中にみんな収まりました。今は雪に色をつけるスプレーが売られているんですね。初めて知りました。穴の回りや遠くの雪だるまがきれいなな色で彩られてステキですね。穴の中に収まった1年生の姿はひな鳥や子猫のよう。写真を撮ろうとしていたら,こちらに気付いて手を振ってくれました。かわいらしい1年生に心が癒やされました。

3学期スタート

始業式の朝,子どもたちが大きな荷物を抱えて続々と登校し,元気な顔を見せてくれました。元気な朝の挨拶とともに,新年の挨拶をする子もいました。「学校ひさしぶりだな」「楽しみだった」と顔を輝かせる子が多い中,「昨日遅く寝ました」「眠いのでもう帰りたい」という子も。しかし,そんな子の表情を見ると,本当に帰りたいわけではないことがわかります。数名が家庭の都合で休み,全員揃いませんでしたが,大きな怪我や事故の報告がないことから,休んだ子も元気でいるようです。ほっとしました。

3学期は短く,6年生を送る会や卒業式の準備等,やるべきことがたくさんあります。生活目標は「感謝の気持ちを行動で表そう」です。やるべきことを「やらなければならない」「面倒くさい」と捉えてしまわないよう,子どもたちがもつ感謝の気持ちを土台に活動を進めていきたいと思っています。「こんな風に感謝の気持ちを表したい」「こうしたら気持ちが伝わるんじゃないかな」と主体的に考えて行動する姿が見られるよう,職員一同総力を上げて,認め,励まし,支えていきます。そして,経験で得た力が子どもたちが将来社会で活躍するための素地となっていくことを期待しています。

がんばれ!浜鬼っ子!

2学期終了

本日で第2学期の終業式を迎えました。保護者の皆様,地域の皆様,関係機関に支えられ,2学期を無事終えることができました。ありがとうございます。

今回は終業式で,育てたい4つの力について話しました。

低学年にとっては退屈な内容かなと思いましたが,最後まで耳を傾けてしっかりと話に耳を傾けていました。「自信」「やる気」「根気」「協力」がどんなものなのかがわかるよう,具体的な内容は子どもに分かりやすい表現にしています。

【自 信】

・ 自分のよいところわかる

・ 自分を信じる(きっとできる)

・ 自分のよいところを生かそうとする

【やる気】

・「まずはやってみよう」と思う

・ 苦手なことにもチャレンジする

・「できるようになりたい」と思う

【根 気】

・ 簡単にあきらめない

・ 続けてがんばる

・ あせらずじっくり取り組む

【協 力】

・ 友達のよさがわかる

・ 相手の気持ちを考える

・ 目標に向かって力を合わせる

話す人の目を見て,時にはうなずく,発言するなど反応しながら話を聞く姿はとても立派でした。

いよいよ冬季休業に突入します。

「何となく過ごす」ことのないように子どもたちにお願いしたところです。3学期の始業式に全員の元気な顔が見られることを願っています。

Merry Christmas

ふと窓越しにグラウンドを眺めると,足跡が何やら文字のような形に残されていました。

気になったので3階まで上がって俯瞰すると…

遊び心のある先生から子どもたちへのプレゼントでした。なかなかの作品です。

英語を読めない低学年の反応はイマイチだったそうですが,高学年の子どもたちには喜ばれたとのことです。

今夜はクリスマスイブ。子どもたちはみんなウキウキの表情で下校しました。

2年生が「おもちゃまつり」を開催(生活)

12月19日の中休みに体育館で,2年生が「おもちゃまつり」を開きました。生活の学習で作った手作りおもちゃでみんなに遊んでもらおうという企画です。

2年生5名(今日は1名欠席で4名)が,「かみコップけんだま」「フリスビー」「しゃげき」の3つのブースを担当しました。ほぼ一人でブースを担当するので,少し心配でしたが,見事に遊び方を説明するなどして,それぞれのブースを見事に仕切っていました。

「フリスビー」 紙皿で作ったフリスビーを遠くまで飛ばします。

「ここから飛ばすよ」 「結構飛んだ!」

「しゃげき」 紙コップで作った発射装置でピンポン球を飛ばして,積み上げた紙コップを倒します。

「やり方はね… 」 「当てるのは難しい!」

「かみコップけんだま」 紙コップで作った剣玉を何回成功させられるかに挑戦します。

「こうやってやるんだよ」 「ランキングを書き直し」

遊びに来てくれた全校のみんな。1年生は目を輝かせて挑戦し,3~6年生は2年生に温かく接して楽しんでいました。2年生はブースの運営に大活躍!とても良い時間となりました。

体育館で書き初め

17日(火)3~6年生が,書写の学習の書き初めを体育館で行いました。

練習は新聞紙で…手本を見ながら慎重に

練習を生かして良い字を書くことができたかな

集中してじっくり書く子,1枚仕上げるごとに休みながら書く子,失敗したショックで固まる子,感性に任せてさらさらと書く子など,一人一人取り組む姿は違っていますが,みんな一生懸命書いていたと思います。

自分が納得する作品を創ることができたのでしょうか?

一番よくできたと思う作品を村の書き初め展に出品,その次によくできたと思う作品を校内展示します。

体力づくり「スポルト」(短縄)

先週から2週間は,中休みに「スポルト(短縄)」に取り組んできました。

今年度は短縄の技を体育の授業で練習し,中休みは検定を中心に行う形で進めました。

目標意識をもって続けて練習すること(継続性),身体を動かすことの楽しさを感じること(主体性)ができるよう,今年度は検定に合格した数のランキングを低・中・高学年別に掲示しました。

今日は検定最終日でしたが,みんな最後まで検定合格に向けて努力を重ねていました。

一日防災学校

自然災害に関する正しい知識をもち,自ら考え,判断し,危険から身を守る行動を取ることができる

ようにするために,本校では「一日防災学校」を毎年行っています。

【1・2年生】 新聞紙で簡易スリッパづくり

【3・4年生】 テント設営

【5・6年】 炊事(ハイゼックス炊飯)

実際の災害では,子供だけで取り組むことにはならないかと思いますが,経験しておくことは大切なことだと思います。一部でも記憶に残っていれば,「手伝えるよ!」と言えるのではないでしょうか。実際の災害は起こらないことが一番ですが,起こった場合のことを考え,心や物の準備をしておくことは大切なことです。

今日の浜鬼小(11/7) 遊ぼう集会

児童会活動(浜鬼っ子委員会)の活動として,「遊ぼう集会」が開かれました。

企画・準備等は子供たち。「楽しい学校」「仲良い学校」を目指して,全校で遊ぶイベントを考えました。

今回は校舎内で「逃走中」を行いました。校舎内に隠されたクイズに答えると,仲間が一人解放されるというテレビ番組のような工夫もされていました。楽しみしているだけあって,しっかり説明を聞いていたようで,ルールに関する質問がたくさん出されました。

転倒や衝突を避けるため,「廊下は走らない」「階段は抜かさない」というルールがありましたが,全員が守っていたかどうかは不明です。たぶん守っていたのでしょう。時間いっぱい楽しそうな声が校舎いっぱいに響き渡っていました。もめ事は起こらなかったようです。

これまで以上に仲が良い学校になれば良いですね。

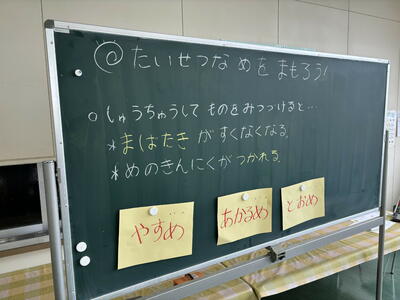

視力検査

今日は1年生の視力検査を行いました。自分が子供の頃は検査をするだけでしたが,今は目の健康に関する学習も同時に行います。

目を大切にする態度が育つと良いですね。

今日の浜鬼小(10/29 3校時)

【1・2年生】

音楽の授業。歌の歌詞を見て,どんな風に歌えばよいか,どんな風に歌いたいかを考えて発表していました。

【3・4年生】

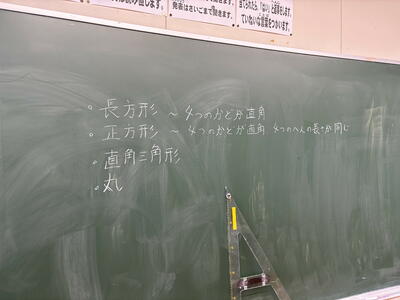

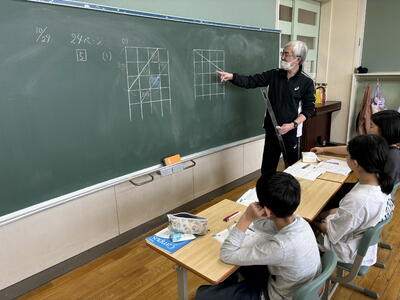

算数の授業 3年生は図形の学習に,4年生は平行と垂直の学習に取り組んでいました。

【5・6年】

国語の授業。どちらの学年も意見文づくりに取り組んでいました。

学習発表会 その2「表現の部」「閉会のことば」

「表現の部」「閉会のことば」の様子です。

1・2年「きつねのおきゃくさま」

2年生の教科書で扱われています。エサにしようと太らせた動物たちに慕われ,最後には動物たちを守るためにオオカミと戦って命を落としてしまうキツネの,滑稽ながら悲しく,心温まるお話。1年生が授業で調べた生き物が登場する,浜鬼志別小オリジナルのストーリーです。

3・4年「サウンド・オブ・ミュージック」

皆さんご存知のミュージカルの名作。今回は歌が主体。「ドレミの歌」「私のお気に入り(替え歌)」「ラバーズコンチェルト」「一人ぼっちの羊飼い」「エーデルワイス」の5曲を劇でつなぐ構成です。5人という少人数ですが,人数以上の歌声を響かせることができました。

5・6年「『竹取物語』が令和に!?」

6年生が国語の時間に古典として学んだ「竹取物語」に因んで,令和版竹取物語の劇に取り組みました。一人一人が様々な工夫をし,努力を重ねて,ギャル風?のかぐや姫をはじめ,それぞれの役をしっかりと演じました。劇中に役の気持ちを表現したオリジナル短歌を織り交ぜる工夫もされています。ラストは地球の生活を忘れられないかぐや姫が遣いの者も引き連れてもどってくるというハッピーエンド。

閉会のことば

それぞれの学年のよいところを上手にまとめていました

学習発表会 その1「開会のことば」「音楽の部」

学習発表会を20日(日)に行いました。

前週から風邪等による欠席者が絶えず心配しましたが,当日は全校児童が揃いました。大変嬉しいことです。朝,しばらく休んでいた子が登校して,「熱が下がって,咳が止まって,(学習発表会に)間に合いました!」と嬉しそうに話してくれました。子供たちは喜び,私たち教職員も喜びと安堵の気持ちでいっぱいになりました。長く休んでいた子が発表に不安をもつのではないかと心配しましたが,杞憂だったようです。子供たちはやる気に満ちた表情で本番に臨みました。

学習発表会 総練習

発熱・咳等よる欠席児童が多く,全校児童が揃わない状況の中ですが,総練習を行いました。

どの学年も練習の成果をしっかり出し切っていたと思います。

全校児童が揃って当日を迎えられることを心より願っています。

【1・2年生】

【3・4年生】

5人の歌声が体育館に響きました

【5・6年生】

5・6年生劇 内容は現代版の竹取物語

学習を生かして場面に因んだ自作短歌を劇中で披露

それぞれの役を頑張って演じ切りました

今日の浜鬼小(10/15)

学習発表会が近づいてきました。

【1・2年生】劇練習

【3・4年生】算数

【5・6年生】国語

今日の浜鬼小(10/8)

1・2年生は,学習発表会の劇の練習

3年生は全員欠席(残念),4年生は外国語活動の授業

5・6年生は国語で方言や慣用句の学習

5年生は方言の学習。今の子は,北海道弁をあまり使わなくなりました。思いつく方言を発表した後は,ネットで調べます。

6年生は慣用句の問題に取り組んでいました。慣用句もあまり使わなくなった気がします。

バイキング給食

少し前(9/26)の行事ですが,バイキング給食を行いました。

給食センターから管理栄養士の髙田さん,栄養教諭の蓮尾先生に来ていただき,準備を進めてくださいました。

献立を選ぶ前に,中川先生や髙田さん,蓮尾先生から,それぞれの食材の栄養素や栄養バランスについて説明がありました。

説明されたことを考えながら,メニューを選んでいきます。

いよいよ待ちに待ったいただきます!

好きな献立をたくさんおかわりする人,色々な種類の献立をおかわりする人など様々でしたが,多くの子供たちがバイキング給食を満喫したようです。

最後に日頃お世話になっている給食センターの皆さんへ,感謝のメッセージをプレゼントしました。

3・4年生 参観授業

3・4年生は体育の参観授業でした。

9/19 の様子

9月19日は給食時間に1年生の給食レク,5校時は1・2年生の参観授業が行われました。

【給食レク】

お家の人と一緒だと普段とは違った表情や行動を見せる1年生

【1・2年生参観授業】

この日は体育館で,お家の人と一緒に劇の衣装や小道具づくりに取り組みました。

【その他の学年】

5・6年生は音楽の時間で器楽の練習に取り組んでいました。

3・4年生は道徳の授業でした。

二人の学年ですが,自分の思いを文にして,タブレットで交流

ラテン系の楽器や音楽を楽しみました【中央芸術学校公演】

猿払村中央芸術学校公演は,芸術文化を通じて青少年の健全育成を目的に生の舞台芸術を鑑賞する機会を提供するもので,村内企業の協賛で行われています。今年度は,ラテン系の楽器を紹介してもらったり,ラテン軽音楽に親しんだりする機会をいただきました。

鬼志別小学校の体育館に村内小学校の全児童が集まっての公演でしたが,序盤から子どもたちの反応が良く,低・中学年を中心に盛り上がっていました。ペットボトルなどで作られた簡単な楽器を使って演奏に参加することもできる参加型の公演で,リズムに合わせて演奏に参加する姿も見られました。子供たちの楽しそうな様子を見ることができ,嬉しい限りです。

授業参観(5・6年)ほか

今日の6校時は5・6年生の授業参観。道徳の授業でした。

1・2年生の5校時は学習発表会の台本読み。体育館でのびのびと行っていました。

3・4年生の5校時は,図工でした。布に型をつけて,乾くとカチカチになる「液体粘土」をかけて固めます。

お客さんがたくさんの楽しい給食

今日は教育実習生4名に加えて,栄養教諭の蓮尾先生も一緒に給食を食べました。

いつもよりたくさんの人たちと一緒に食べる給食はいつもよりおいしく感じたのではないでしょうか。

今日の浜鬼小【教育実習生が来校】

9/9(月)~9/13(金)まで,教育大学札幌校の学生4名が,へき地体験教育実習で来校しています。臨時全校朝会で自己紹介した後は,すぐに水泳学習で浜頓別へ。子どもたちは若い実習生に興味津々の様子でした。

授業は原則1年生と3・4年生の学級にはいりますが,他の学級に行くこともあります。休み時間にはたくさん遊んでもらいます。

修学旅行の様子

引率の先生から子どもたちの様子と画像が届きました。みんな元気だそうです!

【科学館サイパル(旭川市)】

体験を楽しんでいる様子が伝わってきます。

【アートホテル旭川 夕食】

美味しそうな夕食ですね!しっかり食べられたかな?

今日の浜鬼小「修学旅行出発」「給食風景」

朝,保護者の皆さんと教職員に見送られながら,6年生3名が修学旅行に出発しました。「健康と安全,公共マナー,集団行動等,気を付けることはたくさんありますが,それらに留意しながら楽しい思い出をたくさんつくって,帰ってきたら待っている人にたくさん思い出話をしてほしい」旨の話をして送り出しました。

元気な顔で帰ってきてくれることを願っています。

本校では5月から全校児童が縦割り班ごとに食事をしています。今日は6年生3名がいないので,ちょっと寂しい給食時間になったかもしれません。

授業風景 9月4日 2校時

2校時は偶然にも全ての学年が算数でした。

【1年生】算数

20までの数を,ブロックを使って学んでいました。

友達といっしょに学んでいます

一人お休みなので今日は先生と

【2年生】算数

順番を工夫して計算することを学んでいました。

先生や友達が学習をサポート みんなで学びます

【3年生】算数

ドリル問題に取り組んでいました。

【4年生】算数

これまでに学んだ筆算を振り返っていました。

【5年生】算数

これまで学んだことを生かして,図形の角についての問題に取り組んでいました。

一人で学ぶこともあれば

先生や友達と学ぶことも

【6年生】算数

データのまとめ方,読み取り方について学んでいました。

今日の浜鬼小(9/3)

【6年生】理科

植物と気体の関係を調べる実験です。

【5年生】国語

私が小学生の頃も扱われていた「大造じいさんとがん」の学習でした。

【3・4年】外国語活動

外国語活動が始まってから随分経ちますが,生でALT(外国語指導助手)の発音を聞くことができる今の子どもたちは,とても幸せだなと思います。発音が良い子が増えました。

【1・2年生】体育

縄跳びの練習に取り組んだ後,ドッジボールをしました。1年生は,やり方を覚えているようです。

今日の浜鬼小

天気が悪いので外で遊べない昼休みの様子

それぞれそれなりに楽しく過ごしていました。

今日は水泳授業の日

今日は水泳授業の日。本校の水泳授業は浜頓別町水泳プールを利用して行っていますが,本日は全道的に強い雨。「どうして今日なの?」と思いましたが,仕方ありません。

朝登校してきた子供たちも「今日はプールあるの?」と心配顔。おそらく室温や水温については問題ないと思いますが,浜頓別町に気象警報が出されているため,バスの運行も確認しなければなりません。子供たちには「まだ決まっていないよ」と返事をしました。多くの子が水泳授業を楽しみにしているようです。

室温と水温,バスの運行に問題がないとのことで,子供たちはバスで浜頓別に出発しました。

水泳,スキーの授業で校長はお留守番。自習の子が居る場合に対応します。今日は出席児童全員が水泳授業に参加できるとのことで,自習はなし。子供たちが笑顔で無事に帰ってくることを祈りながら待つことにします。

2学期スタート!

今日は2学期始業式,登校時間帯は7:45~8:00なのですが,それよりも前に1年生~4年生数名が到着していました。みんな素敵な笑顔でした。(写真を撮り忘れてしまいましたが)1時間目はそれぞれの教室で過ごし,2時間目は体育館で始業式を行いました。とても良い姿勢で,話す人の方をしっかり見る人がたくさんいました。2学期の終業式まで続くと良いですね。

全ての学年が揃っているわけではありませんが,早くも夏休みの作品の展示が始まっています。

休み時間には学年を問わず一緒に遊ぶ子供たちの姿が

写真ではわかりませんが,みんな素敵な笑顔です。「学校が始まったのだ」と改めて実感。2学期も浜鬼っ子の笑顔であふれる学校になりますように。